Germany

April 16, 2007

Source:

bioSicherheit (GMO

Safety)

Document:

http://www.gmo-safety.eu/en/news/563.docu.html

It was five years ago, on 16 April

2002, that the German version of

GMO Safety

(bioSicherheit) went online. In the words of Wolf-Michael

Catenhusen, then State Secretary of the

Federal Ministry of Education and

Research (BMBF), at the launch of bioSicherheit, the

intention was for everyone to form their own opinion about the

opportunities and risks of genetically modified plants. One of

the goals was to ensure a better perception within the public

debate of the topics and results of safety research into

genetically modified plants. GMO Safety spoke to Wolfgang van

den Daele about the continuing conflict surrounding crop genetic

engineering and the strained relations between science and

society.

GMO Safety: Public reservations concerning plant genetic

engineering appear to have increased even further over the past

five years. The view that genetically modified plants are “not

safe” or have scarcely been researched in terms of their

potential risks is almost taken for granted. Under these

circumstances, what impact can technical information have? Are

we talking about gaps in people’s knowledge that are to be

filled by means of scientific explanation?

Wolfgang van den Daele: It is indeed astonishing that the

risk argument still meets with such a broad response, despite

the fact that no particular risks have actually been identified.

It is true that there are always the odd hypotheses, which later

turn out to be nothing significant. And if there are special

safety concerns, the construct in question is withdrawn from the

market or not authorised. As a neutral observer, one would say

that the risk debate has no foundation.

It seems to me that risk functions as a kind of catch-all

category. People have something against this technology. They

don’t want it, find it unnecessary or wrong. The impression that

the technology is problematic has taken hold to an incredible

extent. It is paradoxical: The more one tries to educate the

public or engages in public dialogue, the more this impression

is reinforced. If we make such a song and dance about it, people

think, there must be something fishy.

This kind of unease finds a legitimate expression in risk.

People will always fall back on the risk argument. And if they

cannot find a specific threat, they say that the potential risks

have not been sufficiently well researched. This pattern has

been established by the social movements that want to prevent

crop genetic engineering – and there is practically nothing that

can be done about it. We must of course use scientific

explanations. But this is a minimum requirement. If we don’t do

it, we are providing another argument. We have to explain, but

cannot assume that this will resolve the unease or rejection.

Information and transparency are necessary. But this is not the

battlefront on which the outcome will be decided.

GMO Safety: Scientific perspectives have only a limited

power of explanation in social debate. Public perception – e.g.

overstating the risks of transgenic plants – is based more on

cultural aspects. What do these perceptions feed on?

Wolfgang van den Daele: My guess is that people have

found a symbolic arena in which they can put up a resistance to

the dynamic force of technology, which has them at its mercy and

which is steamrollering society. In the area of crop genetic

engineering people can resist without their own interests being

affected. This will remain the case as long as consumers and the

general public perceive no personal benefit. They like to see

the fight between David and Goliath: social movements, farmers

and environmental associations on the one side, and – on the

other – big business, which is being shown its limits. A secret

sympathy for the obstructive path being pursued by the social

movements cannot be ignored.

GMO Safety: Doesn’t society’s risk perception also have

something to do with the prevailing understanding of nature or

ethics of nature?

Wolfgang van den Daele: I don’t think so. People can

accept all kinds of deformation of plants. And the fact that it

is genes that are now being modified is not breaking a taboo.

Interestingly, there is no objection to “smart breeding” (modern

molecular biological breeding techniques), which is used to do

the same kinds of thing to plants that genetic engineering is

used for. Nor is there any objection to genetic engineering in

the field of medicine. If it appears beneficial, people have no

problem with the fact that genes are being manipulated.

GMO Safety: An important issue is trust. If you trust

someone, you will follow their assessment of a complex issue in

an area where you yourself do not have any expertise. In this

sense scientists can no longer assume that society trusts them.

What can scientists do to win back people’s trust? In a media

society can you expect people to trust them at all and allow

them special expertise?

Wolfgang van den Daele: I don’t perceive this general

loss of trust. People are always running to the doctor and

relying on professional expertise. But in areas which are

politicised, like crop genetic engineering, the limits of expert

knowledge are clearly visible. When it comes to an argument,

when the issue at stake is the legitimacy of a development,

people withdraw their trust from the expert because he knocks

their cherished arguments out of their hands. This is the point

at which one says: I don’t trust them. And with that one

disposes of the scientists’ power to define and their arguments.

Now it is easy to accuse them of acting only on their own

interests or on behalf of industry.

If you don’t say “I don’t want it” directly, you say “I don’t

trust them”. If a scientist claims that there are no risks, you

say “I don’t trust you”. The withdrawal of trust is a powerful

weapon – not just in the field of science, but also in the

political arena.

GMO Safety: Specifically, what can scientists who work in

the area of plant genetic engineering do to gain people’s trust

or to give themselves more weight in social debate?

Wolfgang van den Daele: There is nothing they can do.

GMO Safety: Is there no room for action?

Wolfgang van den Daele: They can gamble away trust – and

they do that frequently by suppressing data, dressing up results

or publicising claims too soon. It is very easy to lose trust,

but very difficult to gain it. What do scientists want trust for

anyway? People trust them that a technology works and can do

something – but that is after all the only thing that they

really know. And on other subjects, scientists are competing

with people who sow mistrust, which puts them in a poor

position. One of the reasons why the experts often have trouble

asserting themselves in political disputes is because the

experts argue among themselves.

GMO Safety: Even politicians working in this area are

often unaware that there is a support programme for biological

safety research. The results are not used sufficiently, if at

all, in political decisions. How do you view the relationship

between research and political decisions in an area as

controversial as this one?

Wolfgang van den Daele: In fact, it is only the

government agencies that have to decide on safety, not

politicians. But the politicians observe the political scenery –

and if there is a relevant conflict, they try to avoid it. We

have seen this in Europe: Although it is in fact not legally

possible, politicians agreed to boycott crop genetic engineering

for some time. It would have been a different story if this

style of policy had clear economic disadvantages. The tendency

to push something through against moods within the population

depends on the perceived political and economic value of a

technology. Seen in this way, crop genetic engineering is much

less important in economic terms than e.g. nanotechnology. The

problem is similar but I am curious to see whether politicians

will be a bit authoritative here and authorise the technology,

backing up their decision with science and safety research.

I agree that safety research into genetically modified plants is

not perceived by politicians. You can see this in the fact that

when it comes to legislation, the only issues that actually play

a role are coexistence and liability. If you want to prevent

crop genetic engineering, the safety argument won’t take you any

further. You can impose extensive conditions or prescribe

monitoring by invoking the precautionary principle, but there

are no scientifically based arguments for banning crop genetic

engineering on safety grounds. The only area where there is room

for manoeuvre in terms of legislation is that of coexistence,

and this is being exploited.

GMO Safety: Thank you for talking to us.

Fünf Jahre bioSicherheit - "Das Unbehagen findet einen legitimen

Ausdruck im Risiko"

Vor fünf Jahren, am 16. April 2002, ging bioSicherheit ins Netz.

Jeder solle sich selbst eine Meinung zu Chancen und Risiken

gentechnisch veränderter Pflanzen bilden, sagte der damalige

BMBF-Staatssekretär Wolf-Michael Catenhusen beim Start von

bioSicherheit. Ein Ziel war, dass Themen und Ergebnisse der

Sicherheitsforschung zu gentechnisch veränderten Pflanzen in der

gesellschaftlichen Debatte besser wahrgenommen werden. - Über

den anhaltenden Konflikt um die Grüne Gentechnik, das gespannte

Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft sprach

bioSicherheit mit Wolfgang van den Daele.

BioSicherheit: In den letzten fünf Jahren scheinen die

Vorbehalte gegenüber der Grünen Gentechnik in der Öffentlichkeit

noch stärker geworden zu sein. Die Auffassung, gentechnisch

veränderte Pflanzen seien "nicht sicher" oder im Hinblick auf

mögliche Risiken "kaum erforscht", ist fast eine

Selbstverständlichkeit. Welche Bedeutung können

Sachinformationen unter diesen Umständen haben? Geht es um

Wissenslücken, die mit den Mitteln "wissenschaftlicher

Aufklärung" zu füllen sind?

Wolfgang van den Daele: Es ist in der Tat erstaunlich,

dass das Risikoargument immer noch eine solche Resonanz hat,

obwohl eigentlich keine besonderen Risiken erkennbar geworden

sind. Zwar taucht immer mal wieder eine Hypothese auf, die sich

später als nichts Besonderes herausstellt. Und wenn es spezielle

Sicherheitsbedenken gibt, wird das betreffende Konstrukt aus dem

Markt genommen oder nicht zugelassen. Als neutraler Beobachter

würde man sagen, die Risikodebatte hat kein Fundament.

Mir scheint, Risiko fungiert als eine Art Auffangkategorie. Man

hat etwas gegen diese Technologie. Man will sie nicht, findet

sie überflüssig oder ungerecht. Der Eindruck des Problematischen

hat sich ungeheuer stabilisiert. Es ist paradox: Je mehr man

sich bemüht, die Öffentlichkeit aufzuklären oder Diskurse

veranstaltet, um so mehr verfestigt sich dieser Eindruck. Wenn

so viel Wind gemacht wird, denken sich die Leute, muss ja etwas

faul sein.

Diese Art von Unbehagen findet einen legitimen Ausdruck im

Risiko. Man wird immer auf das Risikoargument zurückgreifen. Und

wenn man keine konkrete Gefahr findet, dann heißt es: Mögliche

Risiken sind nicht ausreichend erforscht. Dieses Muster haben

die sozialen Bewegungen, die Grüne Gentechnik verhindern wollen,

durchgesetzt – und dagegen ist kaum etwas zu machen. Natürlich

muss man wissenschaftliche Aufklärung betreiben. Aber das ist

eine Minimalbedingung: Wenn man es nicht macht, liefert man ein

weiteres Argument. Man muss aufklären, kann aber nicht damit

rechnen, dass damit das Unbehagen und die Ablehnung beseitigt

wird. Information und Transparenz sind notwendig. Aber das ist

nicht die Front, an der die Sache entschieden wird.

BioSicherheit: In der gesellschaftlichen Debatte haben

wissenschaftliche Sichtweisen nur eine begrenzte Deutungskraft.

Die öffentliche Wahrnehmung – etwa die Überzeichnung der Risiken

transgener Pflanzen – hat eher kulturelle Hintergründe. Woher

speisen sich diese Wahrnehmungen?

Wolfgang van den Daele: Meine Vermutung ist: Man hat

einen symbolischen Bereich gefunden, in dem man der

Technikdynamik, der man ausgeliefert ist und die die

Gesellschaft überrollt, etwas entgegensetzen kann. Bei der

Grünen Gentechnik kann man Widerstand leisten, ohne dass eigene

Interessen berührt sind. Das wird auch so bleiben, solange

Verbraucher und die Masse der Bevölkerung keinen persönlichen

Nutzen sehen. Die finden es gut, dass es den Kampf David gegen

Goliath gibt: Hier die sozialen Bewegungen, die Bauern und die

Umweltverbände, auf der anderen Seite die großen Konzerne, denen

die Grenzen aufgezeigt werden. Eine klammheimliche Sympathie für

den Obstruktionskurs der sozialen Bewegungen ist nicht zu

übersehen.

BioSicherheit: Hat die gesellschaftliche

Risikowahrnehmung nicht auch etwas mit dem vorherrschenden

Naturverständnis oder einer Naturethik zu tun?

Wolfgang van den Daele: Das finde ich eher nicht. Die

Leute nehmen jede Art von Verkrüpplung der Pflanzen hin. Und

dass jetzt Gene verändert werden, ist kein Tabubruch.

Interessanterweise gibt es ja keinen Widerspruch gegen smart

breeding (moderne molekularbiologische Züchtungstechniken), wo

mit Pflanzen ähnliche Sachen angestellt werden wie bei der

Gentechnik. Oder die rote Gentechnik: Wenn es irgendwie nützlich

erscheint, hat man kein Problem, dass an Genen herummanipuliert

wird.

BioSicherheit: Ein wichtige Kategorie ist Vertrauen. Wenn

man jemandem vertraut, dann folgt man dessen Beurteilung eines

komplexen Sachverhalts, bei dem man selbst keine Kompetenz hat.

In diesem Sinne können die Wissenschaftler nicht mehr damit

rechnen, dass die Gesellschaft ihnen vertraut. Was können

(Natur-) Wissenschaftler tun, um Vertrauen zurückzugewinnen?

Können Sie in einer Mediengesellschaft überhaupt noch damit

rechnen, dass man ihnen vertraut und eine besondere Kompetenz

zubilligt?

Wolfgang van den Daele: Ich sehe diesen allgemeinen

Vertrauensverlust nicht. Alle rennen ständig zum Arzt und setzen

auf professionelle Expertise. Aber in Bereichen, die wie die

Grüne Gentechnik politisiert sind, zeigen sich die Grenzen des

Expertenwissens deutlich. Wenn es zum Streit kommt, wenn es um

die Legitimität einer Entwicklung geht, dann entziehen die

Menschen dem Experten ihr Vertrauen, weil er ihnen die lieb

gewonnenen Argumente aus der Hand schlägt. Das ist dann der

Punkt, wo man sagt: Ich vertraue nicht. Und damit hat man sich

der Definitionsmacht der Wissenschaftler und deren Argumenten

entledigt. Nun kann man ihnen leicht vorwerfen, nur aus

Eigeninteresse oder im Auftrag der Industrie zu handeln.

Wenn man nicht direkt sagt, ich will das nicht, sagt man eben,

ich habe kein Vertrauen. Wenn ein Wissenschaftler behauptet, es

gibt keine Risiken, dann sagt man eben, ich vertraue dir nicht.

Der Entzug von Vertrauen ist eine starke Waffe – nicht nur

gegenüber der Wissenschaft, auch in der politischen Arena.

BioSicherheit: Konkret: Was können Wissenschafter tun,

die im Bereich der Grünen Gentechnik arbeiten, um Vertrauen zu

gewinnen oder mehr Gewicht in der gesellschaftlichen Debatte zu

bekommen?

Wolfgang van den Daele: Sie können gar nichts tun.

BioSicherheit: Es gibt keinen Verhaltensspielraum?

Wolfgang van den Daele: Sie können Vertrauen verspielen –

und das tun sie auch oft, indem sie Daten unterdrücken,

Ergebnisse schönen oder vorschnell Behauptungen in die Welt

setzen. Es ist ganz leicht, Vertrauen zu verlieren, aber sehr

schwer, es zu gewinnen. Wofür wollen die Wissenschaftler auch

Vertrauen haben? Man vertraut ihnen dafür, dass eine Technik

funktioniert und irgendetwas kann - aber das ist auch das

Einzige, was sie wirklich wissen. Und bei den anderen Themen

konkurrieren die Wissenschaftler mit Leuten, die Misstrauen

sähen. Da haben sie oft schlechte Karten. In politisierten

Kontroversen haben es die Experten schwer, sich durchzusetzen,

auch deswegen, weil es ja immer auch Kontroversen unter den

Experten gibt.

BioSicherheit: Selbst Fachpolitikern ist oft nicht

bekannt, dass es ein Förderprogramm zur biologischen

Sicherheitsforschung gibt. Deren Ergebnisse fließen nicht oder

nur unzureichend in politische Entscheidungen ein. Wie sehen Sie

in einem so strittigen Bereich das Verhältnis von Forschung und

politischen Entscheidungen?

Wolfgang van den Daele: Eigentlich haben nur die Behörden

über die Sicherheit zu entscheiden, nicht die Politiker. Aber

die Politiker beobachten die politische Szenerie – und wenn es

einen relevanten Konflikt gibt, dann möchte man ihm aus dem Weg

gehen. Wir haben das ja in Europa gesehen: Obwohl es rechtlich

eigentlich nicht möglich ist, haben sich die Politiker darauf

verständigt, die Grüne Gentechnik eine Zeit lang zu

boykottieren. Etwas anderes wäre es, wenn dieser Politikstil

deutliche ökonomische Nachteile zur Folge hätte. Die Neigung, im

Dissens zu Stimmungen in der Bevölkerung etwas durchzusetzen,

hängt davon ab, wie man den politischen und ökonomischen Wert

einer Technik einschätzt. Da ist die Grüne Gentechnik ökonomisch

weitaus weniger wichtig als etwa die Nanotechnologie. Die

Problematik ist ähnlich, aber ich bin gespannt, ob man hier

nicht ein bisschen autoritativ vorgeht und die Technik zulässt

und sich dabei auf Wissenschaft und Sicherheitsforschung beruft.

Ich sehe das auch so, dass die Sicherheitsforschung zu

gentechnisch veränderten Pflanzen von der Politik nicht

wahrgenommen wird. Das sieht man auch daran, dass bei der

Regulierung Koexistenz und Haftung die einzigen Fragen sind, die

tatsächlich thematisch eine Rolle spielen. Wenn man die Grüne

Gentechnik verhindern will, kommt man bei der Sicherheit nicht

weiter. Unter Berufung auf das Vorsorgeprinzip kann man

weitgehende Auflagen machen oder ein Monitoring vorschreiben,

aber wissenschaftlich fundierte Anhaltspunkte, Grüne Gentechnik

wegen der Sicherheit zu verbieten, gibt es nicht. Der

Regulierungsspielraum besteht nur bei der Koexistenz. Und der

wird auch genutzt.

BioSicherheit: Vielen Dank für das Gespräch. |

|

|

|

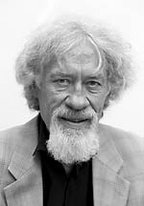

Prof. Dr. Wolfgang van den Daele,

Director of the research unit

Civil Society and Transnational

Networks at the Social Science

Research Centre Berlin (WZB),

Professor of Sociology at the

Free University of Berlin

1985-1987 member of the German

Bundestag’s fact-finding

commission on opportunities and

risks of genetic engineering;

since 2001 member of the German

National Ethics Council

|

|

Prof. Dr. Wolfgang van den

Daele; Direktor der Abteilung

Zivilgesesell-schaft und

transnationale Netzwerke am

Wissenschaftszentrum Berlin für

Sozialforschung, Professor für

Soziologie an der Freien

Universität Berlin, 1985-1987

Mitglied der Enquetekommission

des Deutschen Bundestages zu

Chancen und Risiken der

Gentechnologie; seit 2001

Mitglied des Nationalen

Ethikrates der Bundesrepublik

Deutschland |

|